EL CASO DE LOS INSECTOS ZOMBIES

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: © José María Fernández Díaz-Formentí/www.formentinatura.com.

Prohibida su reproducción total o parcial sin consentimiento del autor.

Cae la noche en la selva amazónica. Durante la tarde ha llovido, y aún se siente el goteo desde el dosel forestal sobre las hojas anchas de las plantas del sotobosque. Muchas de ellas son árboles jóvenes esperando que algún día llegue su oportunidad: si alguno de los gigantes que le rodean se derrumba entonces tendrían la ocasión de disponer de un claro en el bosque con más luz y poder competir con otros árboles para crecer y conquistar esa parcela de cielo visible en lo alto. Pero por el momento solo puede esperar, año tras año.

Los pájaros silencian sus cantos, y los remplazan los de las ranas arborícolas, que trepan por ramas y hojas animadas por la humedad. Llega un buen momento para alimentarse: los saltamontes, grillos y otros insectos, temerosos de las aves diurnas, prefieren la oscuridad de la noche para salir a ramonear esas hojas aplanadas cercanas al suelo. Se orientan en la oscuridad con larguísimas antenas, incluso mucho más largas que su cuerpo, que detectan vibraciones, olores, sabores, roces y feromonas de sus congéneres. Ahora no están los temidos pájaros, si bien el ambiente no está exento de peligro: además de las ranas hay arañas lobo patrullando el terreno, murciélagos y otros animales insectívoros nocturnos, pero es necesario arriesgarse: hay que abandonar los escondites y salir a mordisquear las hojas de los árboles jóvenes, sobre todo aquellas todavía con pocas toxinas.

No hay viento, y no se mueve una brizna de ninguna hierba del suelo, como casi siempre ocurre en el sotobosque de la selva. Sin percibir peligro alguno, el saltamontes comienza a mordisquear la hoja basal de un árbol de apenas metro y medio de altura. Mientras tanto, un hongo situado unos 40 cm por encima está liberando sus esporas al aire, y unas pocas caen por gravedad sobre el tórax y abdomen del insecto. Son tan pequeñas que quedan atrapadas en los diminutos pelos del exoesqueleto de quitina del saltamontes. Este continúa alimentándose, y cuando termina, regresa a su refugio a descansar y permanecer oculto de los peligrosos pájaros durante el día.

En apariencia, todo había salido bien, pero esa noche marcará un destino trágico para el ortóptero. Tal vez hubiese sido mejor caer víctima de un ave, o de un murciélago. Durante su descanso diurno, se abren las ascosporas del hongo y emerge de ellas un micelio ultra microscópico: la hifas o filamentos miden unos pocos nanómetros de diámetro, esto es, unas veinte mil veces más finas que un cabello humano, o poco más que una hebra de ADN. Pero se alargan rápido y su pequeño tamaño les permiten introducirse por los poros microscópicos de la superficie del insecto sentenciado; a la vez, segregan unas potentes enzimas capaces de aumentar esos poros deshaciendo la quitina, esto es, la resistente y dura proteína que protege el exterior de los artrópodos. Mientras tanto, las hifas que alcanzan los espiráculos —poros que se continúan por túbulos aéreos internos que permiten respirar al saltamontes—, habrán encontrado una autopista de acceso al interior de su cuerpo, en especial a sus cavidades.

El micelio del hongo se desarrolla ahora con rapidez en el seno del insecto, tejiendo una tupida malla de filamentos que se alimentan de los fluidos y tejidos internos no vitales, pues no le interesa todavía matar al infortunado saltamontes. Respeta por el momento el sistema neuromuscular, necesario para el movimiento del animal, quien al principio no parece percibir lo que ocurre. Pero cuando el hongo ha alcanzado cierto desarrollo en su seno, comienza a liberar unas sustancias que interactúan con su sistema nervioso y muscular. Ahora, el saltamontes, deja de ser aquello que siempre fue; pese a que por fuera nada indica que algo está yendo mal, su conducta cambia por completo. No prestará ya atención a las feromonas de una hembra cercana, ni al chirrido emitido por un macho próximo que se ha adentrado en su territorio. Tampoco sentirá ya el menor interés por la suculenta hoja de la que se alimentaba últimamente. Solo obedece ya a su nuevo dueño, el hongo y sus macabros planes.

Como un zombie, o un alien sin voluntad propia, el saltamontes comienza a caminar errático, con espasmos. El hongo le da entonces la orden de trepar por el tallo de la planta más cercana. Su único objetivo —más bien el del hongo que le domina— es ahora ascender y ascender mientras las fuerzas acompañen. Lo hace despacio, con movimientos de un autómata zombificado. Cuando ha alcanzado unas decenas de centímetros sobre el suelo, se sujeta con firmeza al peciolo o al borde de una hoja, o a un tallo. Es su postrer abrazo, su estertor final. El hongo ha conseguido lo que quería y mata ahora a su hospedador. Es momento ya de aprovechar sus órganos vitales y engrosar aún más el micelio. A la vez, para evitar la competencia de bacterias dispuestas a descomponer el insecto muerto, el hongo segrega sustancias antimicrobianas que lo preserven para su aprovechamiento exclusivo. Algunas hifas del micelio consolidan la cutícula exterior, y otras salen desde las patas y alas hasta la hoja, rama o corteza para mejorar aún más la fijación y captación de agua en lo que va pasando a ser una momia del insecto.

A los pocos días, cuando el micelio ya alcanzó un desarrollo y maduración suficiente, por la superficie del saltamontes comienza en cámara lenta una escena macabra, digna de una película de la serie “Alien”. Entre los ojos, las alas, el abdomen, el tórax… brotan los cuerpos fructíferos alargados del hongo, conocidos como esporocarpos o estromas, a modo de pequeñas “setas” productoras de ascosporas. Alcanzada la madurez, esos esporocarpos se abren y liberan las esporas, que caen planta abajo, esparciendo por el entorno su genoma mortífero, que espera depositarse sobre otro insecto. Al haber ordenado al saltamontes ascender muy por encima del suelo, el radio de difusión de sus esporas es mucho mayor que si lo hubiese matado en el propio suelo de la selva o poco por encima, y con ello, las posibilidades de que las esporas letales se depositen en la cutícula de otro insecto infortunado son considerablemente superiores. El proceso ha durado entre 4 y 10 días.

El asesino de esta historia es uno de los hongos ascomicetos del género Cordyceps. Hay descritas más de 400 especies, y su predilección parasitaria son los insectos y arañas. Algunos llegan incluso a parasitar a otros hongos, pero son las hormigas, escarabajos, saltamontes, mariposas, moscas, cucarachas, orugas y muchos más artrópodos las víctimas habituales que pasan a ser “aliens” de los Cordyceps, comportándose como zombies al servicio de los designios del hongo. Los cuerpos fructíferos o «setas» que brotan de los cuerpos invadidos son tan variados como la especie de Cordyceps responsable del ataque. Los hay con forma de maza o porra, de bola en el extremo de un pedúnculo, de botón pediculado o con aspecto de hilos ramificados, incluso en «T» para que sus brazos péndulos desparramen mejor las esporas.

La hifas del hongo asesino han empezado a salir del cuerpo, fijándose a la superficie de la hoja en que la mariposa dio su postrer abrazo obedeciendo al hongo. Selva del parque nacional del Manu, Amazonía peruana.

La mayoría de las especies de hongos son saprófitos —esto es, que obtienen su energía y nutrientes de restos de otros organismos muertos, o sus desechos y excrementos—. También hay especies que no han esperado a que los organismos se mueran, y directamente han aprendido a atacar al ser vivo, convirtiéndose en parásitos: pensemos en infecciones fúngicas que nos afectan, como las candidiasis por Candida albicans, las tiñas en las uñas (onicomicosis) y pies (pie de atleta) por Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes y Epidermophyton floccosum. Otras especies pueden producir infecciones más graves en pulmones, hígado, ojos y cerebro, en especial en personas con su sistema inmune debilitado por fármacos o enfermedades concomitantes. Pero desde hace ya millones de años, los Cordyceps han ido un paso más allá: no contentos con parasitar a los insectos y arañas aún vivos, se apoderan de su cerebro y sistema neuromuscular, que pasa a quedar a su servicio y mandatos.

Algunos Cordyceps se han especializado en parasitar a ciertos tipos específicos de artrópodos. Así, Ophiocordyceps unilateralis tiene preferencia por la hormiga carpintera tropical Campanotus leonardi. Un equipo de la Universidad Estatal de Pensilvania observó en las selvas de Tailandia como la hormiga atacada deja de seguir los caminos fijos por los que van sus compañeras en el dosel forestal, y comienza a deambular errática y sola; pronto aparecen espasmos musculares que le hacen caer al sotobosque. Sobre las hojas del mismo, frescas y húmedas, a poco más de un palmo del suelo, las condiciones son óptimas para el hongo. Este sigue creciendo unos días en el seno de la hormiga zombie, hasta que un mediodía, cuando hace mucho calor, el hongo interacciona en el interior de la cabeza con la musculatura de las mandíbulas de su víctima y le hace morder la nervatura principal del envés de una hoja. La hormiga queda anclada fuertemente a ese nervio, lo que podría crear un entorno estable para los siguientes planes del hongo. Si el medio está demasiado seco, el hongo decide esperar antes de obligar a los músculos mandibulares a su contracción final. Ya fijada a la hoja, acto seguido el Ophiocordyceps segrega un tóxico que mata a la hormiga, y unos días después empieza a brotar un esporocarpo de su cabeza, a modo de un cuerno, que va liberando esporas que atacarán a nuevas hormigas. Desde la infección inicial han pasado de dos a tres semanas. (En este video se puede ver en «time lapse» el Cordyceps brotando de una hormiga https://www.youtube.com/watch?v=vgkL8PulPdE)

Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno, Amazonía ecuatoriana.

Para David Hughes —director del equipo investigador—, los insectos así alienados se convierten verdaderamente en fenotipos extendidos del hongo, esto es, en una expresión más del material genético de este último en forma ahora de insecto zombificado: «los fenotipos extendidos en las hormigas provocados por infecciones fúngicas son un ejemplo complejo de una manipulación la conducta que requiere cambios coordinados del comportamiento y de la morfología del huésped (…) Me recuerdan a las quimeras: parte hormiga y parte hongo (…) A medida que pasa el tiempo, la parte de hongo aumenta hasta que la conducta de la hormiga ya no es la suya propia».

Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno, Amazonía ecuatoriana.

Es sabida la capacidad que tienen los hongos de sintetizar compuestos muy interesantes. De todos es conocida, por ejemplo, la penicilina, producida por distintas especies del género Penicillium, que tantos millones de vidas ha salvado en el último siglo. Los Cordyceps también sintetizan compuestos sorprendentes, ahora en estudio, que son capaces de modular y guiar el sistema nervioso de insecto a su antojo. Es posible que la investigación en estos compuestos rinda nuevas moléculas de aplicación biomédica, quien sabe si con aplicabilidad futura en el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso o neuromuscular. Ophiocordyceps sinensis ataca a unas orugas del Tibet y Nepal, a las que momifica para después salir por su boca, y es empleado desde hace mucho tiempo en la medicina tradicional china. Entre las muchas propiedades que se le atribuyen, se considera que tiene acción antibacteriana e inmunomoduladora.

Hay quienes ya plantean la posibilidad de emplear los Cordyceps en la guerra biológica contra las plagas, comenzando con las propias hormigas carpinteras, que al formar hormigueros en maderas húmedas, pueden debilitar pilares de construcciones humanas. En España y en el hemisferio Norte se encuentra el anaranjado Cordyceps militaris, que se desarrolla en orugas y pupas enterradas entre los meses de agosto y noviembre, según pudo encontrar Juan Luis Menéndez Valderrey en Asturias (https://www.asturnatura.com/especie/cordyceps-militaris). Se cree que podría ser una forma de control biológico sobre la oruga procesionaria del pino.

Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, Amazonía ecuatoriana.

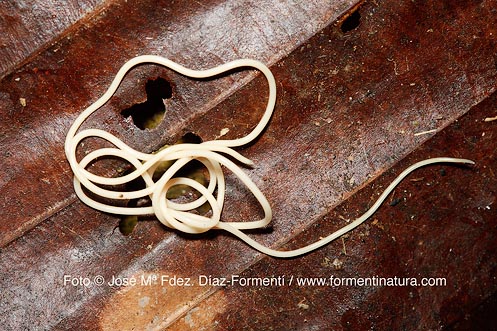

Los Cordyceps no son los únicos organismos vivos capaces de alienar o enajenar a otros seres a su antojo. Los gusanos del orden Gordioidea también lo hacen. Son muy delgados (1 mm) y largos (hasta 1 metro o más), de aspecto filiforme que recuerda a una crin de caballo, cuando es una especie de color castaño oscuro. Durante su corta vida como adultos en las charcas y remansos de riachuelos y fuentes, al encontrarse varios individuos de distintos sexos se retuercen entre sí, formando apelotonadas marañas en sus cópulas con forma de masa u ovillo intrincado, a modo de nudo gordiano, lo que motivó su nombre científico: una leyenda griega cuenta que, tras superar una prueba consultada a un oráculo, un humilde labrador llamado Gordias fue proclamado rey de Frigia, quien fundó la capital, Gordio, en el centro de la actual Turquía. Como agradecimiento, ofreció su carreta al templo de Zeus, amarrando el yugo de sus animales de tiro y su lanza con unos nudos que resultaban imposibles de desatar. Solo quien fuese capaz de ello podría conquistar el Oriente; Alejandro Magno deshizo el nudo, pero cortándolo con su espada, a la vez que decía «tanto monta (da lo mismo) cortar como desatar». El yugo y el cordel suelto se incorporaron a la heráldica de la corona de Aragón —que durante siglos estuvo interesada en campañas en el Oriente—, y con ella —al igual que el lema «tanto monta»— al escudo de España.

Pero volvamos a nuestros gusanos: hay casi 80 especies de gordioideos, muy difíciles de diferenciar entre sí (sus detalles morfológicos diagnósticos suelen precisar la observación al microscopio electrónico de barrido); viven en pantanos y lugares encharcados de todo el mundo, donde la hembra deposita miles, o incluso millones, de huevos en el agua o en hierbas ribereñas. Cuando eclosionan, las larvas diminutas van provistas de una trompa plegable con ganchos y tres estiletes que facilitarán su anclaje. Buscan entonces un insecto en las aguas o en las riberas: por lo general son escarabajos acuáticos, larvas de tricópteros, efémeras, plecópteros, libélulas o de mosquitos, pero también alguna cucaracha, saltamontes o grillo que se acerca allí ramoneando hierbas de las orillas, e incluso renacuajos de anfibios y sanguijuelas. Una vez acceden a su tubo digestivo forman un quiste junto a su luz intestinal, y la larva comienza su desarrollo aprovechando el material digerido por su hospedador.

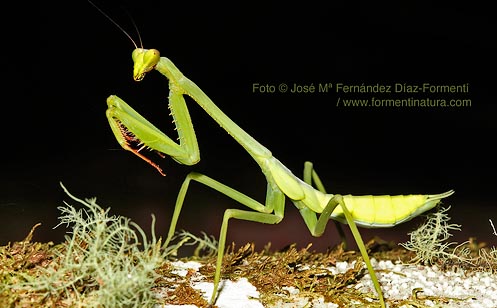

Si este último es cazado por un insecto carnívoro, como mantis, ditiscos, carábidos u otros escarabajos, la larva del gusano no tiene problemas en cambiar a su nuevo hospedador. De hecho, Chordodes formosanus, presente en Japón, Taiwán y Nepal, Ch. japonensis, Ch. mizoramensis y la sudafricana Ch. ferox necesitan obligatoriamente abandonar su hospedador inicial y pasar a completar su desarrollo en uno nuevo, en concreto en un cazador por excelencia como es la mantis religiosa, que le proporcionará alimento rico en proteínas. También precisa de las mantis como hospedador definitivo el Chordodes pilosus, presente en Venezuela, si bien puede recurrir igualmente a las cucarachas que devoran cadáveres de insectos infestados con las larvas. Paragordius tricuspidatus requiere, en cambio, un hospedador vegetariano, el grillo de los bosques Nemobius sylvestris, muy frecuente en los suelos forestales europeos y del norte de África. Gordius aquaticus y Spinochordodes tellinii también se hospedan en saltamontes y grillos.

Alcanzada la madurez, el gusano deja de alimentarse, cierra su faringe definitivamente y su cuerpo queda ocupado casi íntegramente por órganos reproductores que, llegado el momento, usarán lo que fue su intestino como conducto de expulsión de sus gametos. Para él ha llegado el momento de salir al exterior, pero la operación puede resultar mal: si el insecto se encuentra lejos del ambiente acuático, caer a un suelo seco o sin una masa de agua muy cercana supondrá una muerte segura para el parásito. No es cuestión de dejar al azar un momento tan crítico, de forma que los Gordioidea han elaborado en su desarrollo evolutivo un maquiavélico plan…

Comienzan a segregar entonces unas proteínas que, por un complejo mecanismo de mimetismo molecular con otras proteínas del insecto, toman el control del sistema nervioso del mismo. En sus cerebros aparecen ahora unas proteínas diferentes a las presentes en sus congéneres no infestados. Algunas de ellas están implicadas en el mecanismo de la neurotransmisión, otras en el geotaxis -orientación y movimiento respecto a la gravedad- e incluso generan proteínas del complejo WNT, moléculas de señalización implicadas en el desarrollo del organismo y en sus procesos biológicos. Todo ello altera profundamente la conducta del insecto, hasta el punto de hacerle adoptar una decisión suicida.

de El Raigau. Parque Natural de Redes, Caso, Asturias, España.

Un saltamontes, una mantis, un grillo o un escarabajo cazador terrestre jamás pensaría en lanzarse de forma voluntaria al agua, pues quedarse en la superficie agitándose supondría ser una presa muy fácil para peces, escarabajos acuáticos, larvas cazadoras de libélulas, ranas, tritones, etc. Pero ahora, como ocurría con los Cordyceps, el insecto camina como un autómata abducido, buscando en su caso una masa de agua. Una vez localizada salta a su superficie sin dudarlo. Inmediatamente, el gusano comienza a salir por el ano de su hospedador. La longitud llega a ser increíble, pues parece imposible que cupiese en el abdomen del infortunado insecto. En el caso de Chordodes formosanus puede alcanzar longitudes en torno a un metro.

Caso, Asturias, España.

Una vez salió en su totalidad de su hospedador, este último es poco más que una cáscara medio vacía y moribunda. El gusano adulto nada ya libre en el agua, en busca de congéneres con los que aparearse. Si el insecto es capturado por un pez o una rana nada más arrojarse al agua, o poco antes, el gusano es capaz de resistir el paso por el tubo digestivo del cazador, y salir libre por el ano a emprender su vida de adulto. Además de vivir en medios acuáticos, estos gusanos también pueden sobrevivir en tierra firme, siempre que se trate de un medio muy húmedo, como el suelo encharcado de la selva tropical.

El desgraciado hospedador es ya poco más que una cáscara medio vacía y moribunda. En caso de ser comido por un depredador antes de la salida completa del gusano, este último es capaz de resistir el paso por el sistema digestivo del cazador y salir finalmente libre por el ano.

Gordius (probablemente de la especie aquaticus) en una fuente de montaña. Monte Las Secadas de El Raigau. Parque Natural de Redes, Caso, Asturias, España.

Hay referencias del hallazgo de gusanos gordioideos en vómitos y heces humanas, pero afortunadamente, no llegan a parasitar nuestra especie. Su aparición se atribuye al baño en aguas contaminadas, o a su consumo. Se ha especulado la posibilidad de que los adultos puedan penetrar por los distintos orificios naturales del cuerpo humano, uretra incluida. Así, los indios mapuches de Chile y Argentina consideran a estos gusanos uno de los seres vivos más temibles: según sus creencias, cuando se arrojan pelos humanos o de animales a un curso de agua, con restos de piel, cuero o sangre, estos adquieren vida y empiezan a vagar por la corriente en busca de una víctima: cuando entra un animal o un ser humano en las aguas, el llamado “pelo vivo” tratará de introducirse por la boca, ano, uretra, oído, nariz o vagina; una vez en el interior del cuerpo devorará los tejidos y órganos internos hasta causar la muerte.

no muy lejos de un área encharcada; aunque estas últimas son sus áreas predilectas, puede sobrevivir en tierra firme si el suelo está muy húmedo, como tras la lluvia en una selva tropical.

Hay más casos conocidos de interacción de parásitos con la conducta de sus hospedadores. El protozoo Toxoplasma gondii, causante de la toxoplasmosis, necesita pasar de su hospedador intermedio (presas de felinos, como los ratones) a un felino en el que completar su maduración. Por tanto le interesa facilitar que un gato se coma al ratón en el que se hospeda, y para ello reduce los reflejos del ratón y su tiempo de reacción a una amenaza, e incluso elimina una señal de peligro para cualquier roedor: el olor a orina de gato ya no le hace poner pies en polvorosa. Cuando es el ser humano el portador, se ha observado que también se reducen sus reflejos y tiempos de reacción. Otro caso es el virus de la rabia, cuya transmisión principal es vía saliva a sangre, lo que hace que el infectado produzca abundante salivación y tenga tendencia a morder -ejemplo un perro rabioso-. El mundo de la interacción de los parásitos con sus hospedadores es realmente interesante. Sus ciclos biológicos lo son per se, pero aquellos que han conseguido un paso más en su evolución, hasta el punto de modificar la conducta de su víctima, abduciéndola para crear un zombie alienado a su servicio, no solo pasa de interesante a fascinante, sino además abre insospechadas vías de investigación en los mecanismos moleculares que lo permiten; y es más que posible que de su conocimiento futuro, surjan nuevos fármacos que beneficien a nuestra especie.

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: © José María Fernández Díaz-Formentí/www.formentinatura.com. (2022)

Prohibida su reproducción total o parcial sin consentimiento del autor.